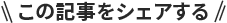

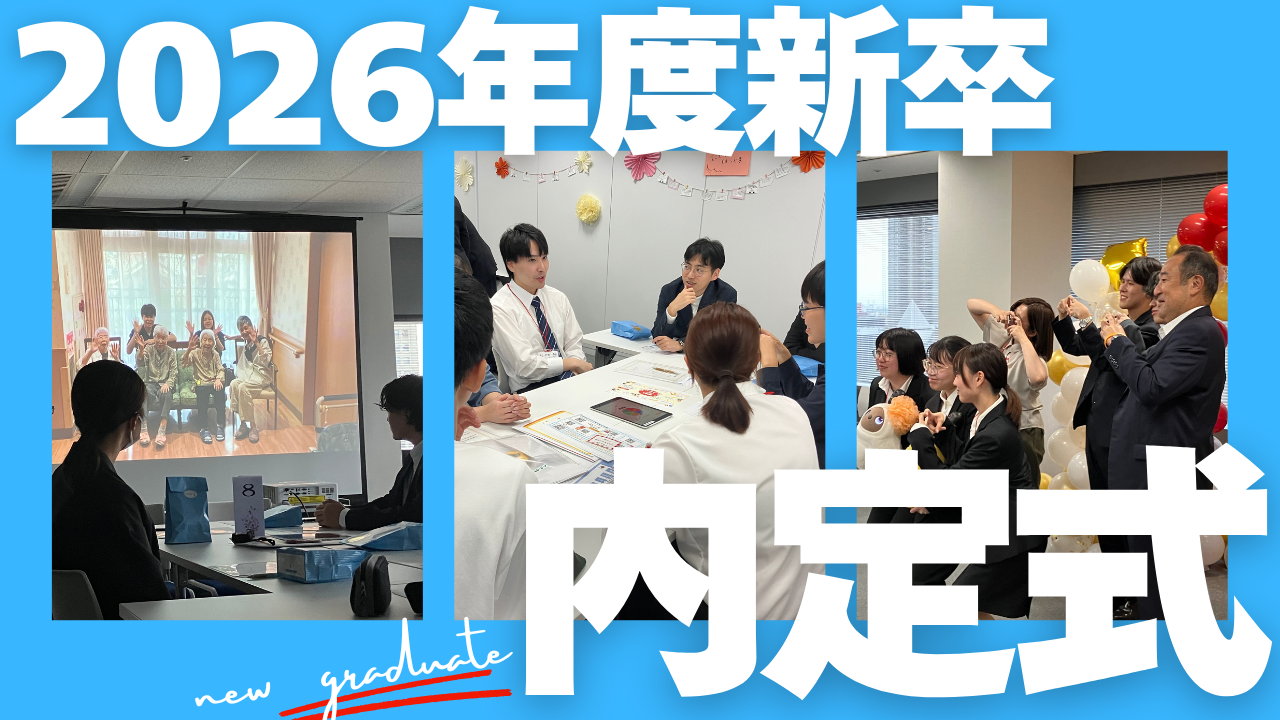

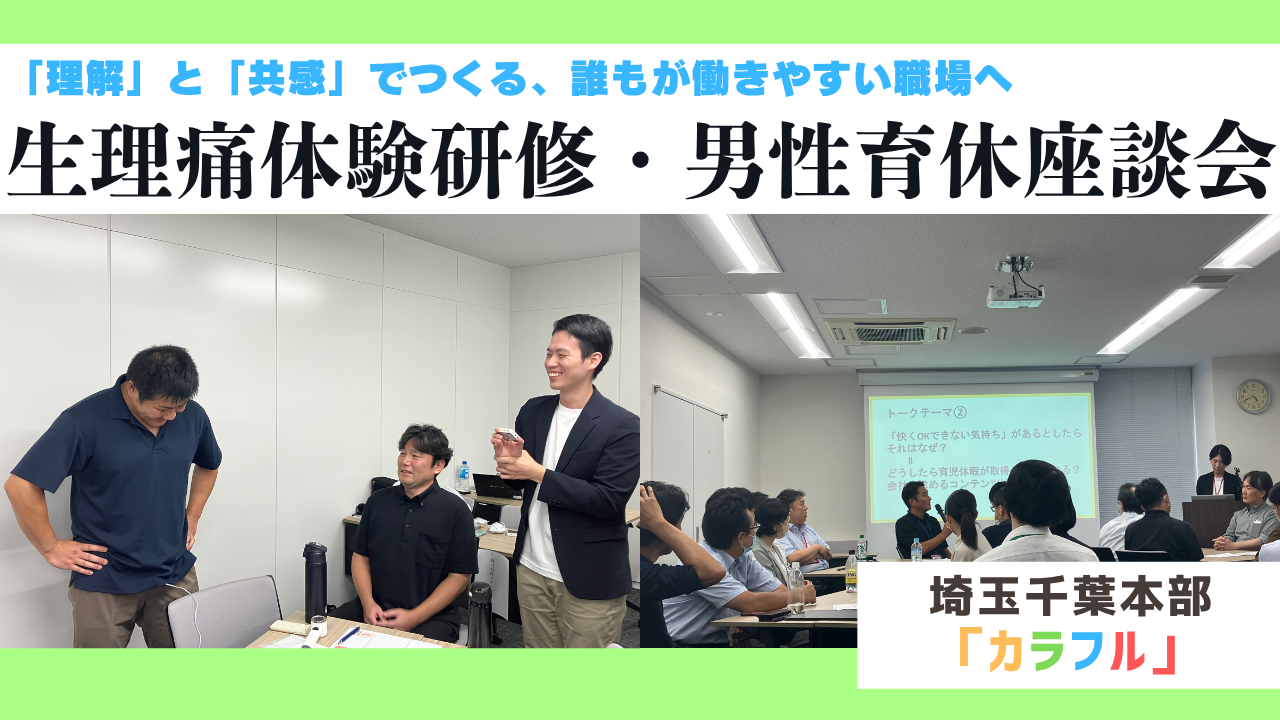

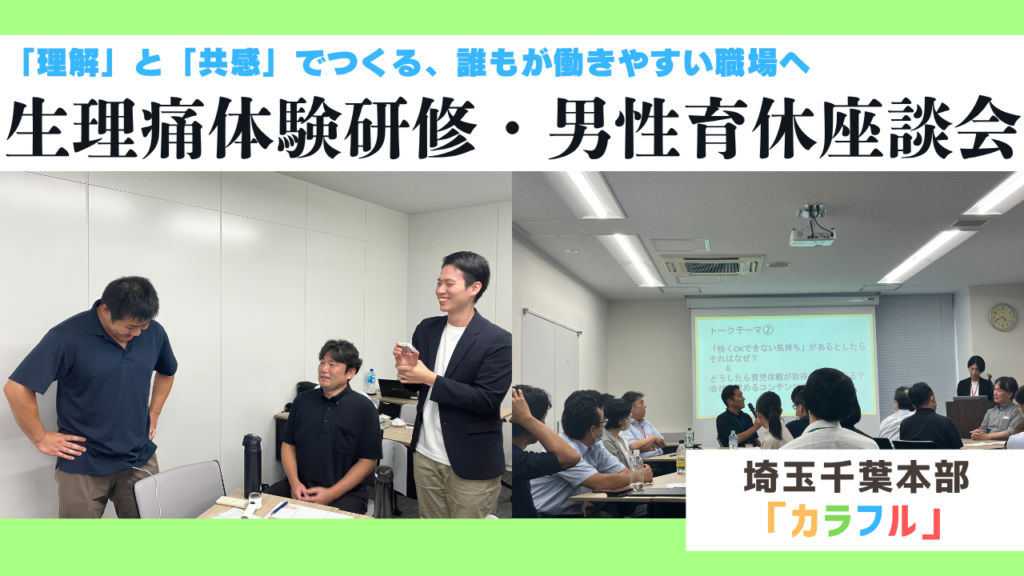

「理解」と「共感」でつくる、誰もが働きやすい職場へ ~埼玉千葉本部「カラフル」生理痛体験研修・男性育休座談会~

「女性が働きやすい職場は、きっと誰もが働きやすい職場のはず」

そんな想いからスタートした、埼玉千葉本部の女性活躍推進プロジェクト「Kirei(キレイ)」。

これまでも、働くママのための交流イベント「mama salon」など、様々なイベントを開催してきました。

▼Kireiのこれまでの取り組みは、こちらの記事もご参照ください!

今年度、その活動がさらに進化を遂げました。

女性だけでなく、性別や立場に関わらず、すべての社員がいきいきと輝けるよう、プロジェクト名を「カラフル」と改め、「多様な働き方応援企画」として新たな一歩を踏み出しました。

「カラフル」のロゴイラスト

「人(幹)から生まれる沢山のエネルギー」と、

「人(幹)を支える、様々な人(葉)」を表現しています!

その記念すべき最初の取り組みとして、9月10日(船橋)、16日(大宮)の2日間にわたり、男性管理職を対象とした「生理痛体験研修」および「男性の育休取得を考える座談会」が開催されました。

「知らない」から「知ろうとする」へ。

理解と共感の輪を広げるための熱気あふれる研修の様子を、9月10日の研修にフォーカスしてレポートします。

【生理痛体験研修】「もし、この痛みが毎日続いたら…?」生理痛を“自分ごと”として体験

研修の前半は、多くの女性が毎月経験する「生理」がテーマ。

まずは、カラフル運営メンバーのSOMPOケア 幕張 訪問介護 サービス提供責任者の桝井さんが、自身の生理痛の体験を語りました。

「月の半分は体調が悪い」「病気じゃないからと我慢してしまう」そんなリアルな声に、参加者の男性管理職たちは真剣な表情で耳を傾けます。

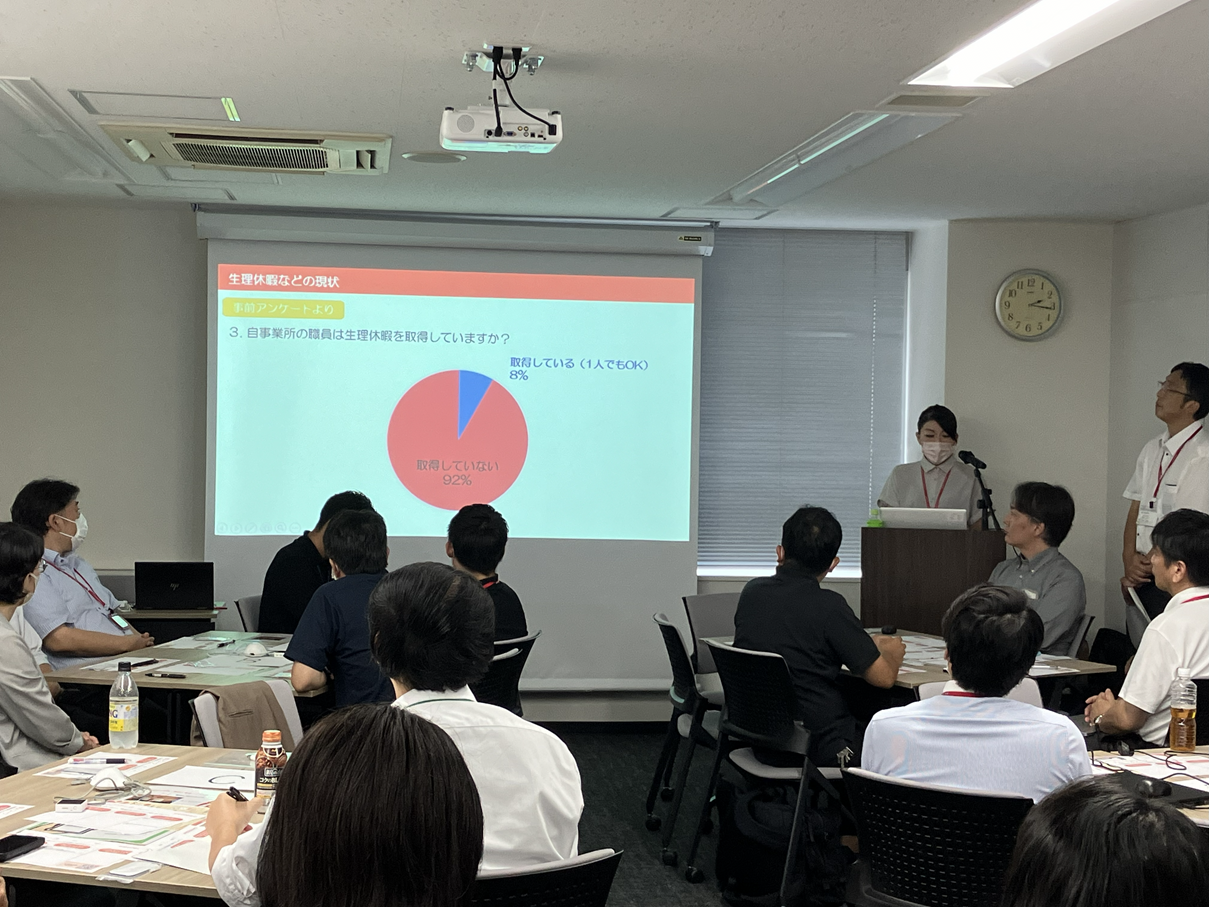

また、参加者に事前に行った生理に関するアンケート結果も合わせて紹介。自身のホーム・事業所での生理休暇取得状況のほか、女性特有の体調不良に対する声掛け・配慮について「困ることがある」と回答した人が約7割にのぼるなど、男性管理職側として気にかけているものの、どのような対応・配慮が必要なのか、困っている人が多い状況が浮き彫りになりました。

続いて、今回の研修に協力いただいた株式会社マイナビさまの担当者から、生理にまつわる正しい知識や、月経困難症や過多月経など、その裏に病気が隠れている可能性についてのレクチャーがありました。

そして、いよいよ「生理痛体験」へ

参加者は、大学院生が開発した生理痛体験デバイス「ピリオノイド」をお腹に装着。電気刺激で生理痛に似た痛みを再現するこの装置に、期待と不安が入り混じった表情が並びます。

痛みの段階は「弱・中・強」。スイッチが入れられ、まずは「弱」レベルの痛みが流れると…

「うっ…!」「これは…痛い…」 「え、何ともないですよ?」

呻き声をあげる人、あまりの痛みに思わず笑ってしまう人、平然としている人など、反応はさまざまでした。

「ただ痛いだけなら耐えられるかもしれない。でも、もしこの痛みを抱えながらデスクワークをしていたら? ご利用者さまの介助をしていたら?」

そんな問いかけに、参加者はハッとした表情を見せ、意見を交わします。体験を通して、生理痛が単なる「痛み」ではなく、日々の業務パフォーマンスに直結する深刻な問題であることを“自分ごと”として捉え始めました。

ちなみに、16日の研修では広報男性メンバーも痛みを体験。

「想像以上に集中力や思考が削がれる感覚に驚き、『この痛みを抱えながら日常を過ごす』大変さに圧倒されました。

この経験をきっかけに、職場でのちょっとした声かけや気づきが増えていけばいいなと感じます。」とのことでした。

グループワークで見えた課題と解決の糸口

生理痛体験後のグループワークでは、「誰もが働きやすい職場のあり方」について活発な議論が交わされました。

参加者の声(現状の課題)

・女性スタッフが体調不良の際、生理かどうかは聞きづらい。『大丈夫?』としか言えず、具体的なサポートが難しい。

・生理に関する知識が乏しく、どうアドバイスしていいか分からなかった。

・女性側も『病気じゃないから』と我慢する、言いにくい、という風土があるように感じる。

・そもそも、職場で生理の話をすること自体がタブー視されている空気があった。

これらの率直な声から、必要なのは制度だけでなく、お互いの状況を理解し、気遣い合える「風土づくり」であることが浮き彫りになりました。

また、「生理休暇という名称では、他の体調不良で休みづらい。もっと誰もが使いやすい名称の休暇制度は作れないか?」といった提案も飛び出しました。

【男性の育児休暇】「おめでとう」と「シフトどうしよう…」男性育休、管理職の本音と理想

研修の後半は、「男性の育児休暇」がテーマ。

共働き世帯が増加する現代において、男性の育休取得は「働きやすさ」を測る重要な指標です。

本音座談会で見えた、管理職のリアルな葛藤

「部下から『育休、1か月取りたいです』と相談されたら、正直どう思う?」

この問いかけから始まった本音座談会では、管理職たちのリアルな葛藤が語られました。

・『おめでとう!』という気持ちはもちろんある。しかし同時に『シフト、どうしよう……』と考えてしまうのが正直なところ。

・育休取得は権利なのでもちろん認めるが、他のスタッフへの説明や業務の引き継ぎなど、考えるべきことが山積みなのも事実。

・役職者が取得するとなると、事業所への影響も大きく、さらに不安を感じてしまうかもしれない。

「快く送り出したい」という気持ちと、「現場を回さなければならない」という責任。その狭間で揺れる管理職の率直な意見が共有されました。

体験談と議論から探る「取得しやすい環境」とは?

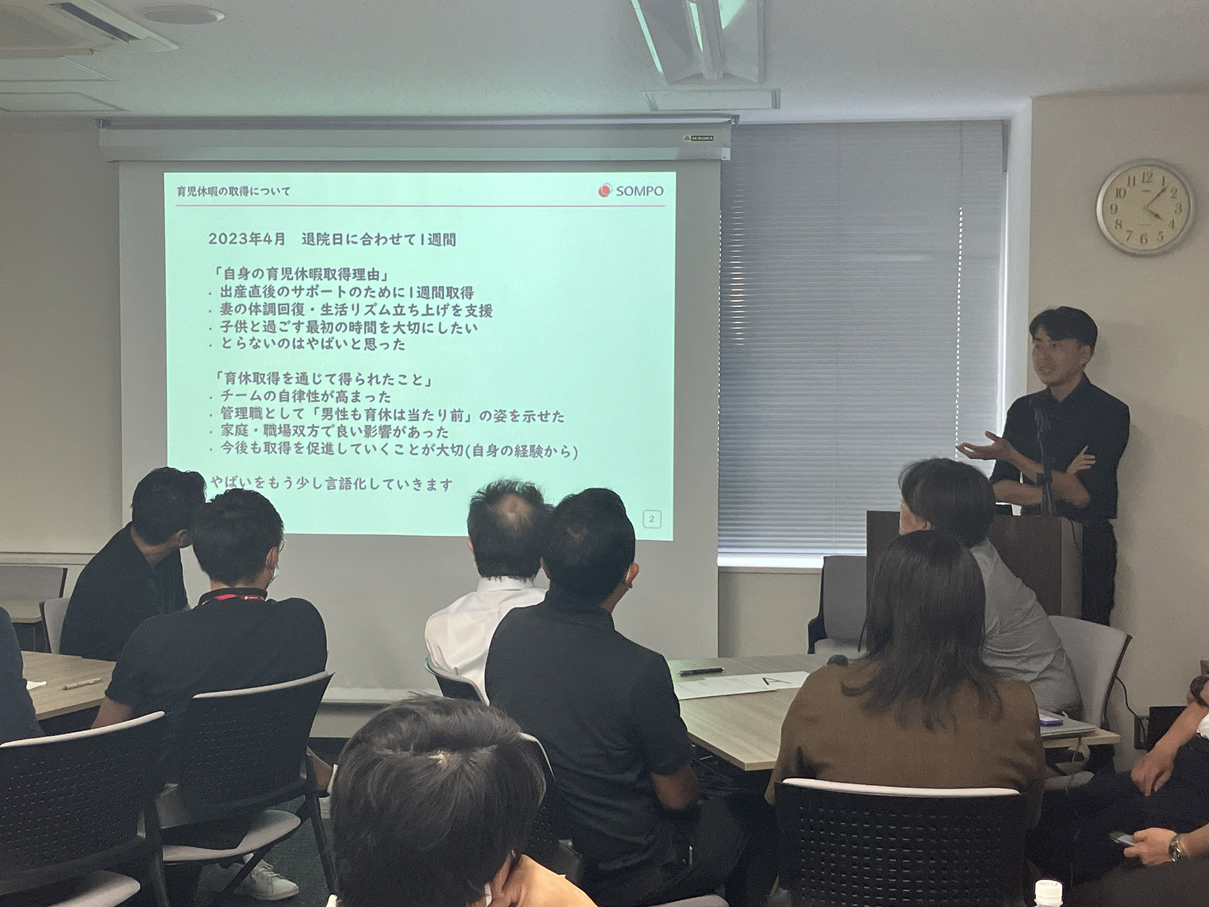

実際に1週間の育休を取得した千葉第3事業部長の佐山さんからは、「世の中の変化を感じ、今取らないと、という想いがあった」という体験談が語られました。

では、どうすれば誰もが気持ちよく育休を取得し、送り出せるようになるのでしょうか。

本音座談会の2つめのトークテーマとして、こちらも様々な意見が飛び交いました。

・心理的ハードルを下げる:

「評価が下がるのでは」「戻る場所がなくなるのでは」という本人の不安を払拭するため、上司から取得時期やサポート体制について積極的に提案する。

・経済的な不安の解消:

育休中の給与減を補う仕組みがあれば、取得を後押しできる。

・体制の整備:

育休取得者の業務をカバーする代替要員の仕組みや、会社としての保育サポートの充実。

議論は、「なぜ育休が必要なのか」という本質的なテーマにも及び、「少子高齢化が進む中、子育てを女性だけに任せていては、社会は立ち行かない。これはSOMPOケアだけでなく、社会全体で取り組むべき課題だ」という力強い意見も出てきました。

その後、女性特有の健康課題の理解を深めるためのツールや、社内外で活用できる制度等について、人事部人事企画課リーダーの下田さんから説明がありました。

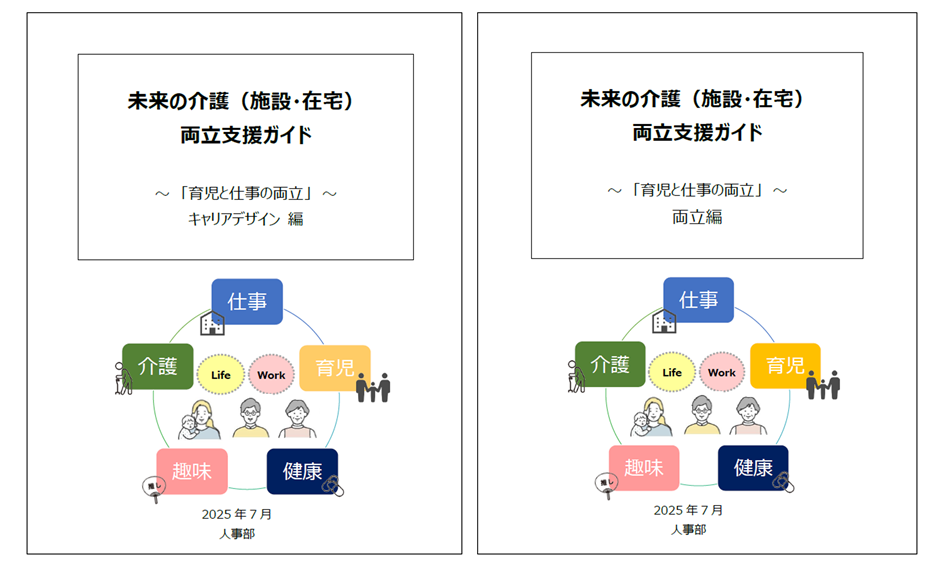

特に、SOMPOケアが進める「未来の介護」と職員の「育児」を両立するための『未来の介護 両立支援ガイド』には、スタッフ本人だけでなく、ホーム長・管理者をサポートする考え方や情報などがまとめられています。

『未来の介護 両立支援ガイド』は、「キャリアデザイン編」と「両立編」の2部構成。

どちらもガルーンのファイル管理に格納されているので、ぜひ確認してみてください!

研修の最後は、埼玉千葉本部長 雨宮さんからのメッセージ。

雨宮さんご自身の体験を語りつつ、「共感と理解が信頼を育てる。お互いを知ることでちょっとした思いやりが生まれ、それが誰かを支えることになる。知らないこと・知ろうとしないことが良くない。是非ここにいる皆さんが伝播役になってほしい」という温かいメッセージで締めくくられました。

今回の研修を開催した、「カラフル」の宮﨑さんにもお話を伺いました!

SOMPOケア 船橋 福祉用具管理者 宮﨑さん

私は、労働組合に出向していた事もあり、働きやすい環境作りを目指す理念がカラフルと一致していましたので今年度から参加しました。

今回の企画は、女性が多い職場環境の中で、男性管理職が生理痛に共感し合う事を目指しました。これにより、考え方や接し方に変化をもたらすきっかけになればと思い企画しています。私自身も体験し、痛みを抱えながら仕事・家事・育児などに平常心で取り組む事の難しさを感じました。

育児休暇の座談会では、喜びたい半面リアルな本音が漏れながらも、管理職の立場として施設や事業所をどう運営していくか、様々なアイデアが発表されました。

今回の企画は当事者の立場にたち、管理職としてどう接していく事が重要なのか、体験や意見交換をもとに学ぶことが出来たと思います。

「カラフル」では今後も、多様性の時代の中で、職員目線で働き方や会社の制度・規程などを考え、より一層の働きやすい環境作りを追求していきたいと思います。

誰もが輝ける職場を目指して

今回の研修は生理痛や男性の育休という、これまで職場で正面から語られることの少なかったテーマについて、痛みを実際に体験しながら真剣に向き合う、貴重な機会となりました。

体験を通して痛みや状況を「想像」し、対話を通して互いの立場を「理解」する。その小さな一歩が、信頼関係を育み、誰もが安心して働ける職場風土をつくる大きな原動力となります。

「カラフル」の挑戦はまだ始まったばかり。

今後も、すべての社員が自分らしく、いきいきと輝ける職場を目指す「カラフル」にご期待ください!