Future Care Lab in Japan通信 Vol.13

この連載ではFuture Care Lab in Japan(以下FCL)という研究所について、何を目指し、どんなことをしているのかをご紹介していきます。

第13回目は『シンポジウム参加レポート』です。

最新のテクノロジーや今後の動向を知ることは、新たな発見につながります。今まで解決できなかったことが可能になるなど、課題解決のアイディアを生むためには重要な活動の一つです。

今回は、東北大学の平田先生が取り組まれている、ムーンショットプロジェクトの成果報告シンポジウムに参加してきましたので、その内容を共有します。

― ムーンショットプロジェクトとは? ―

「ムーンショット(Moon Shot)」とは、前人未踏で非常に困難だが、達成できれば大きなインパクトをもたらし、イノベーションを生む壮大な計画や挑戦のことです。第35代アメリカ合衆国大統領のJ.F.ケネディ氏がアポロ計画を発表し、人類を月面着陸させる前代未聞の挑戦を有言実行しました。これにより、困難は伴うが野心的で夢のある計画がムーンショットと呼ばれるようになりました。

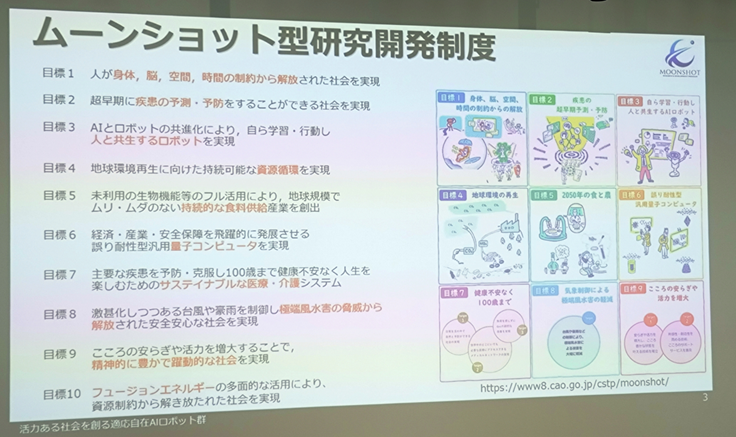

かつて人間が月に行ったように、現在では実現不可能だと思われていることも、いつか現実のものになるかもしれません。日本では、内閣府が「ムーンショット型研究開発制度」を推進しています。これはイノベーション創出を目指した、大胆な発想に基づく研究開発です。自然災害、超少子高齢化といった日本ならではの困難な課題を含め、10個の目標が定められています。

内閣府:https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/project.html

内閣府:https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/project.html

― 活力ある社会を創る適応自在 AI ロボット群 ―

このムーンショットプロジェクトは2020年からスタートして今年で5年が経ちます。東北大学の平田先生が取り組まれているのは目標3(AIとロボットの共進化により自ら学習・行動し、人と共生するロボットを実現する目標)です。適応自在なAIロボット群をいかに社会実装していくか。これを日々考えながら研究が進められています。

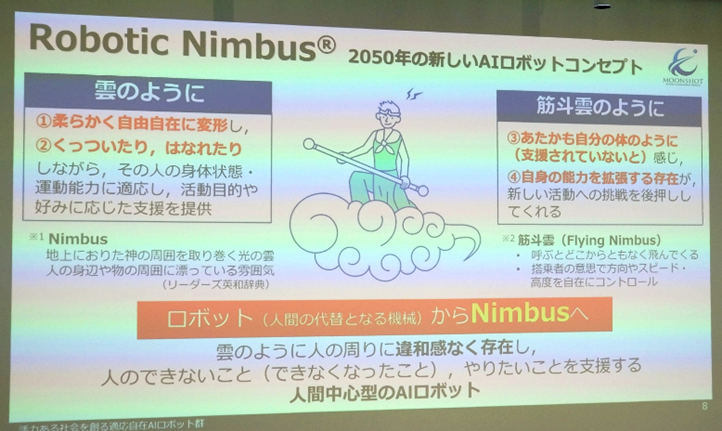

ロボットと聞くと、最近では中国で人型のヒューマノイドロボットがマラソンやボクシングをするようなニュースや動画を目にします。しかし平田先生が考えるロボットは、必ずしも人間型にこだわっていません。その発想の元となるのがRobotic Nimbus(ロボティック・ニンバス)という考え方です。

雲のようにくっついたり離れたり、人の周りに違和感なく存在しする。それが「人間中心型のAIロボット」です。人のできないこと(できなくなったこと)や、やりたいことを支援します。ですので、その形は人型である必要はありません。

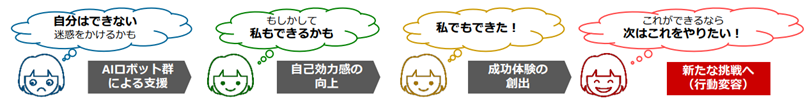

平田先生は、ロボットは物理的に身体の障害をカバーすることができるだけでなく、「自信とやりがいを生みだして、精神的なサポートをすることができる」と話されます。

例えば「AIロボットがあれば、○○に挑戦したい!」「AIロボットが見守ってくれるなら○○に挑戦しよう!」と思える、そんなロボットを作りたいと話されていたのが印象的でした。

今までできなかったことや、諦めていたことができるようになることで、もっとできるようになりたいと思うようになり、積極的な気持ちになれるのです。そんなワクワクした気持ちにさせてくれる素敵な取組みだと思いました。

「できなかったことが、できるようになる達成感」

「できることが増えて、もっとしたくなる充実感」

そんなことを目指して、Nimbus(ニンバス)たちの開発が進められています。

コンセプトムービー:https://www.youtube.com/watch?v=bcpoFvr38Kk

― Nimbusの要素技術のデモンストレーション ―

Nimbusの要素技術の研究はさまざまに進展しており、一部のものがデモンストレーションとして見ることができました。

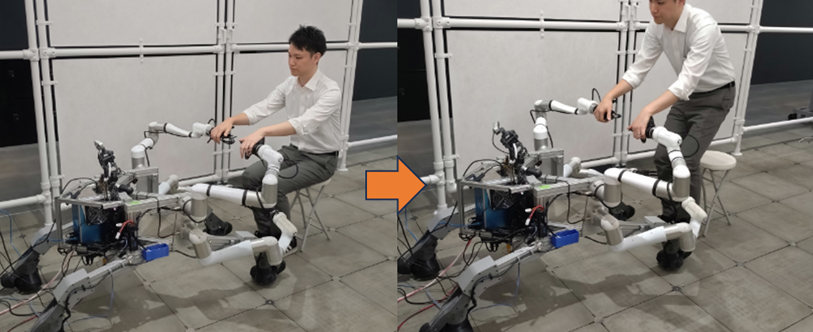

これは、ベッドから車いすへの移乗時や、トイレでの立ち上がりを支援してくれるNimbusです。

脚となる部分がゼンマイのように車輪に巻き付いている構造で、高い剛性と伸縮自在を両立させるメカニズムになっています。身長や姿勢に応じて自在に変形して体重をしっかり支えることができます。車輪がついているので、ベッドやトイレでの立ち座り以外に、歩行も支援してくれます。

こちらは、千手観音のように複数の手があるNimbusです。

ロボットが手を差し伸べ、できるだけ自分の力で立ち上がることをサポートします。人ができないことをロボットが推定し、必要な支援をしてくれます。着替えなどもサポートが可能です。

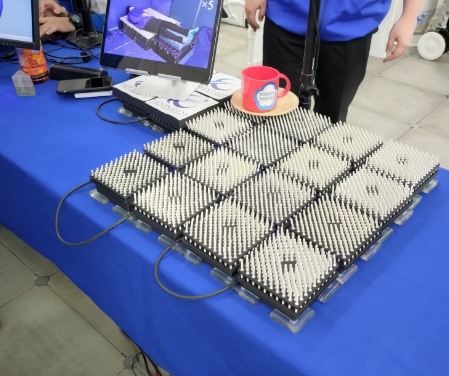

こちらは、テーブル上のものを近くまで運んでくれるNimbusです。

左上にあるカップが、スムーズに手前に移動してきて驚きました。表面に白い細かな突起があり、微細な振動が加わると、その上のモノが移動します。人が声掛けなどでNimbusへ指示を出すと、テーブルの上のものを自分の手前まで運んでくれることができます。

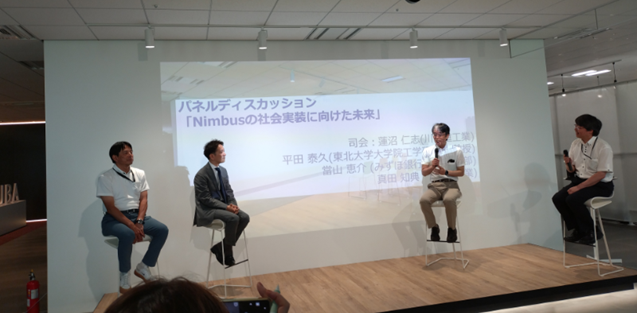

— パネルディスカッション ―

平田先生は、視力が弱い人がその補助としてメガネをかけるかのように、2050年には皆が当たり前のようにAIロボットを使っている。そして、AIロボットがいることで、一人ひとりそれぞれが輝いて活躍することができる。その多様性は社会の資産となり、活力ある社会を構築する、そんな世界を目指したいと話されました。

25年後、本当の意味で介護士は人に寄り添うことに注力できる世界。これからの未来が楽しみで仕方ない、そんなシンポジウムの内容でした。

今はまだ過渡期であり、課題が多い業界です。しかしFCLでは、皆さんの負担を軽減し、ご利用者さまの生活の質を高めていけるよう、一歩ずつ、確実に尽力していきます。