~地域と企業がつながる「予防」の現場から~ 諏訪中央病院「ほろ酔い勉強会」でSSAPを体験!

2025年7月14日(月)、長野県茅野市にある諏訪中央病院で地域住民向けの健康講座「第273回 ほろ酔い勉強会」が開催されました。当日は100名近い方々が参加し、当社が開発した認知機能低下予防プログラム「SSAP(SOMPOスマイル・エイジング・プログラム)」を体験。地域医療の第一線で活躍される諏訪中央病院とSOMPOケアが、予防の現場で出会った1日となりました。

今回の体験会は、諏訪中央病院が地域住民の方々にフレイル予防を普及・啓発したいという思いと、当社が提供するSSAPの価値が合致したことで実現したもの。SOMPOケアとしての登壇は、昨年度に続いて2回目となりました。

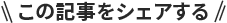

名誉院長・鎌田實先生による講演。地域の健康を支える“知恵と実践”

冒頭の講演を務めたのは、諏訪中央病院 名誉院長の鎌田實先生。

「認知症・フレイル・心不全、そして脳卒中——実はその根っこは同じ。生活習慣の改善で予防はできるんです!」と語り、血管の健康をキーワードに、減塩・運動・食事などの具体策を紹介されました。

中でも印象的だったのは、“ブロッコリー最強説”。

「高たんぱく・高抗酸化力で、よく噛むことでオーラルフレイル対策にもなる。林修先生がテレビで紹介した翌日にはスーパーから姿を消したくらい(笑)」とユーモアを交えながら、参加者の笑顔を引き出しました。

また、当社と神戸大学との共同研究を引き合いに、「新健康づくり運動」やSSAPの意義にも触れられ、「薬に頼る前に、日々の積み重ねで“自分を守る力”を育てていこう!」と締めくくられました。

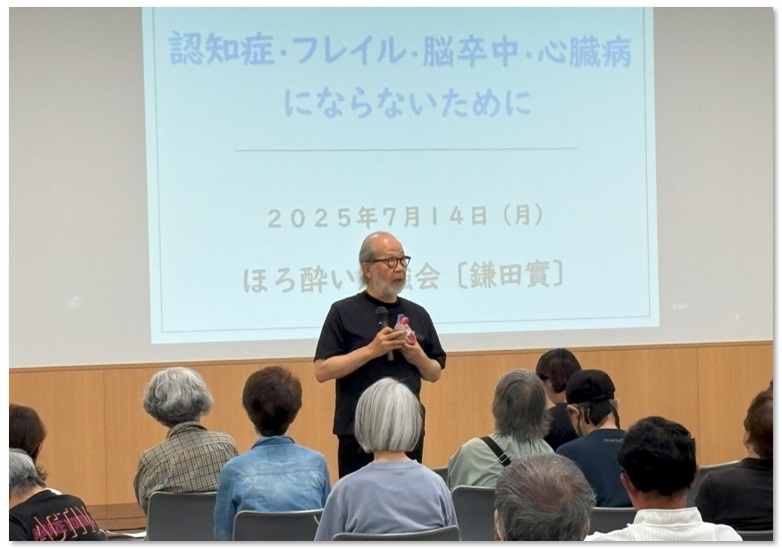

“楽しく、ちょっと汗ばむ”45分。SSAPをみんなで体験!

SSAP体験の進行を務めたのは、当社のSSAP指導を担うトレーナーで、シナプソロジーアドバンス教育トレーナー※の資格も持つ村上理香さん。冒頭には、経営企画部デジタル推進室の金子さんより、プログラムの全体像について紹介がありました。

「SSAPは、“脳と身体の健康を保つ”ことを目的に、運動・認知機能トレーニング・栄養・社会参加の4要素をライブ配信で提供するプログラム。動画とは異なる“その場の一体感”を大切にしています!」と金子さん。

その後の体験では、座位でできるバンザイスクワットや脳トレランジなど、やってみると意外と難しい動きに会場は笑い声に包まれました。

「1人じゃなかなか続かないけど、みんなでやると楽しいね!」

「自分でも思ってた以上に身体が動かせた!」

といった参加者の声が、地域の可能性を感じさせてくれます。

※シナプソロジーアドバンス教育トレーナー:シナプソロジーの研究会が認定する資格の一つで、インストラクター養成講座の講師として活動できる資格

「フレイルは、戻せる」——地域を支える視点から

最後のパートでは、諏訪中央病院の理学療法士・飯山恵美さんが登壇。「フレイル=加齢による虚弱状態」と説明した上で、「運動・栄養・社会参加で、フレイルは元に戻せます!」と語りかけました。

同院では、今後SSAPを活用し、介護予防を目的とした通所サービスや、理学療法士などが関与する専門的な支援プログラムへの導入を検討中。病院と当社のプログラムが地域を通じてつながっていく———そんな可能性が見えてきました。

アンケート結果から見えた、SSAPの手応え

勉強会後のアンケートでは、参加者の86%が「今後も通いたい」と回答。また、SSAPの満足度は100%、知人や家族にも勧めたいという声が80%超にのぼりました。

「1人でやるのではなく、大勢で行うことが重要だと感じた!」

「60代を迎える世代向けのプログラムや学びの機会があるとありがたい!」

「認知症予防プログラム、早く本格展開してほしい!」

といった自由コメントも多数寄せられており、参加者の期待感が高まっていることが伝わってきます。

地域と企業がつながる、あたらしい健康づくりのかたちへ

最後に、現地で運営を担当した経営企画部デジタル推進室の金子さんはこう語ってくれました。

「“楽しかった”“またやってみたい”という声が多く、フレイル予防って“難しいこと”じゃなくて、“ちょっと動いてみよう”から始まるんだなと実感しました。

また、地域医療機関である諏訪中央病院の取組みに、SSAPがコンテンツとして価値を提供できたこともうれしく思います。地域住民の健康寿命の延伸に少しでも貢献できたら嬉しいです!」

(経営企画部デジタル推進室リーダー 金子さん)

地域医療機関の熱い思いとSOMPOケアの強みを掛け合わせた今回の取り組み。

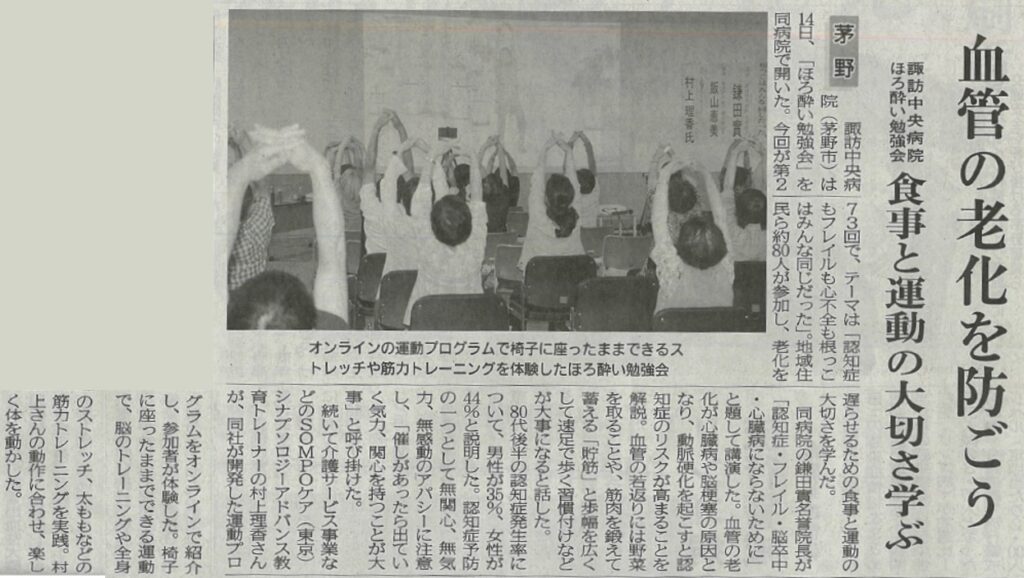

地域とともに歩むこれからの予防・健康づくりのあり方が、ここにひとつ形になりました! ※本取り組みは、2025年7月17日付の長野日報にも掲載され、地域での注目も集めています。

※本取り組みは、2025年7月17日付の長野日報にも掲載され、地域での注目も集めています。